未来を創るたまの企業

食品廃棄が電気と肥料に生まれ変わる

資源循環型社会を進める仕組み

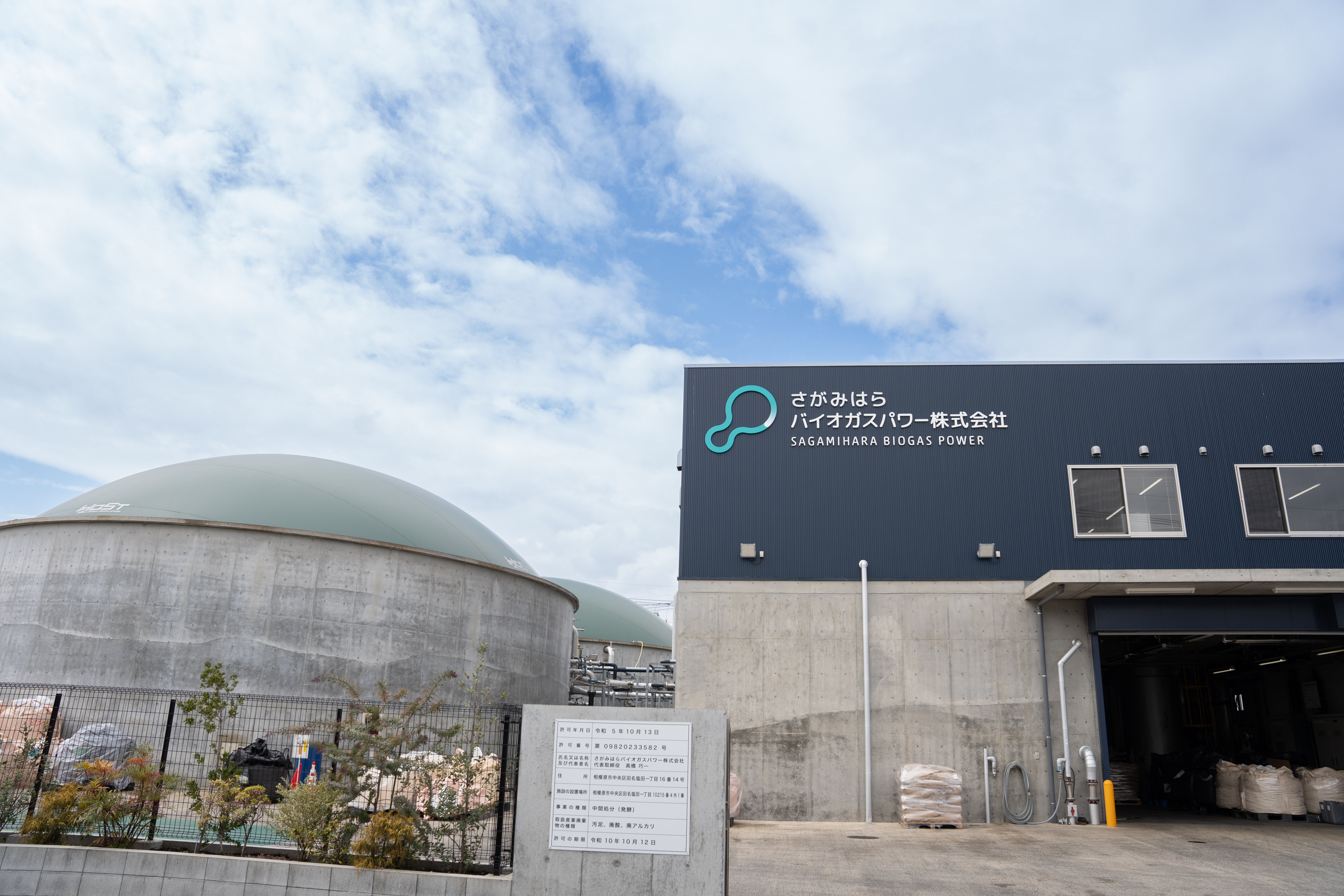

さがみはらバイオガスパワー株式会社

[2025年03月 取材]

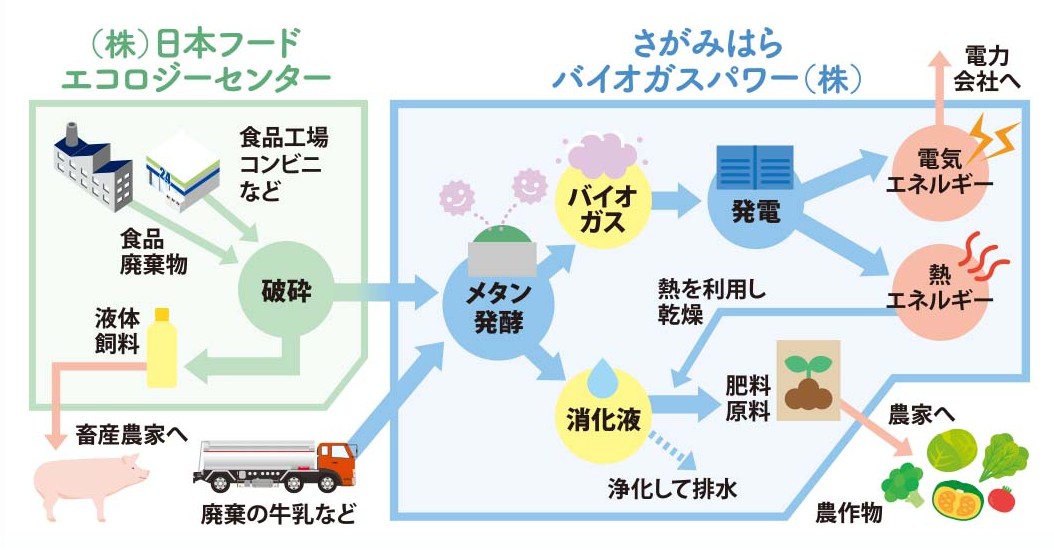

資源を段階的に活用してリユースやリサイクルを進めることを「カスケード利用(※1)」という。食品廃棄物を焼却処分する代わりに微生物による発酵を行うことにより、再生可能エネルギーや肥料に生まれ変わらせる取り組みもその一つである。食品工場やスーパー、コンビニなどの食品廃棄や焼却炉から出る二酸化炭素を削減するだけでなく、農家の肥料代も抑える仕組みとして近年注目されている。

メタン菌という微生物が発酵することで発生するバイオガスが電気エネルギーを生み、発酵後の液体も栄養分が豊富なため肥料の原料になる。食品関連事業者は焼却炉で燃やすよりも低コストで廃棄物を処理でき、農家は輸入頼りで近年ますます高騰する肥料を安価に手に入れられるので、一つの取り組みが幾つもの問題を解決していることになる。

食品リサイクル事業の先駆者として、国内外のメディアで多数紹介されている、神奈川県相模原市のカスケード利用型施設「さがみはらバイオガスパワー株式会社」を取材した。

※1:食品廃棄物をエネルギーや肥料に変えるほかにも、使用後のペットボトルを食品トレイにしたり、使った上質紙を再生紙にしたり、古着をウエスにすることもカスケード利用の例。

事業の特徴

日本フードエコロジーセンターの設立

同社代表取締役の髙橋巧一さんは獣医学科卒である。学生時代に実習で訪れた牧場で、家畜の飼料(餌)が輸入穀物に頼っていること、穀物の価格高騰により多くの畜産農家では事業存続を危惧している現状を知った。一方で、毎年廃棄の恵方巻きがニュースになるように、食品廃棄物(※2)は日本中の食品工場、スーパー、百貨店、コンビニなどから毎日大量に出るが、そのほとんどは各地域の焼却炉で燃やされ、そこには多くの税金が投入されている。この二つの問題をどうにかしたいと、2005(平成17)年に「株式会社日本フードエコロジーセンター(※3)」(以下、センター)を立ち上げ、食料関連事業者から廃棄の食品を受け入れ、家畜(豚)の飼料にする事業を開始した。なお髙橋さんはその後、食品廃棄物を活用した液状発酵飼料の研究開発に成功している(※4)。

※2: 製造や加工、調理、消費の過程で発生する食べ残しや廃棄する食品。なお、食品ロスはまだ食べられるのに捨てられた食品のことで、日本では食品廃棄物の一部という定義。

※3:創業時の名称は小田急フードエコロジーセンター

※4:国の技術者や大学と共同。2008(平成20)年産学官連携功労者表彰 農林水産大臣賞を受賞

さがみはらバイオガスパワー株式会社の立ち上げ

センターの運営を続けるうち、飼料に向かない油分や塩分が強い食品についても、リサイクルの要望を多く受けるようになり、そのような食品からエネルギー(電気と熱)と肥料を作るため、2021(令和3)年にセンターの道向かいにさがみはらバイオガスパワー株式会社を設立。これにより、廃棄の食品を区別なく丸ごと受け入れる体制が整い、パンやご飯などの穀物、野菜や果物は飼料に、油分や塩分が強い惣菜や揚げかすはエネルギーと肥料に、と余すことなくリサイクルが可能となり、食料関連事業者にとっては手間が減り、リサイクル率も上昇。同社もこれまで以上に原料が入手できるようになった。

食品50トンが一般家庭1,000戸分の電気に

廃棄の食品は、まずセンターで砕いて粥(スラリー)状にする。そのうち飼料に向かないものを、道路下に通した配管で1日に約25トン運び込む。加えて、廃棄の牛乳や焼酎の廃液などの液状原料も、タンクローリーなどで1日に約25トン運び込まれる。酸性・アルカリ性の度合いや品質を調整した後、丸く大きな発酵タンクに移す。メタン菌が約60日程かけてふつふつと発酵し、タンク上部にメタンガスが溜まると、施設内の発電機で電気エネルギーにする(この時熱エネルギーも生まれるが施設内で利用する)。電力は固定価格買取制度(FIT)により、1 kWh 39円で東京電力に売電される。同社では1時間に528 kW(一般家庭1,000戸分)の電気を作る。

トラブルやメンテナンスの可能性も考え、工場の建設は地元企業に依頼した。

発酵後の液体もリサイクルして地球にやさしい肥料に

メタン発酵後に大量に残る消化液についても無駄にしない。消化液を水と汚泥に分離した後、汚泥を乾燥させて肥料メーカーに原料として提供する(発電機の廃熱を使うためコストがかからず、二酸化炭素も出ない)。しかも、この食品由来の肥料は通常よりも安価で販売される。これについて髙橋さんは、「飼料と同様、肥料もその多くを輸入に頼っているために近年価格が高騰しています。当社はこの肥料で日本の農家の経営を助け、また野菜の高騰で困っている消費者も助けたいと考えます」と話す。なお、この肥料は「食品循環資源のメタン発酵施設由来の残さ汚泥を原料とした菌体リン酸肥料(※5)」として全国で初めて登録された。本格的な流通開始は今秋を予定。

※5:下水汚泥を原料として作られる肥料の公定規格で、肥料に重要な成分であるリン酸を多く含む。

地域活性化策の一つにも

資源が少ない日本では今後、ますます輸入に依存しない仕組みが必要不可欠となるが、2社が作るものはどれも、現在日本がその多くを輸入に頼っているもの。そこで同社は今後、「食品廃棄物から飼料・肥料・エネルギーを作り出すビジネスモデル」を、地域活性化の一つとして日本各地に広げたいと考える。「地域によって歴史や文化は異なりますが、知見やノウハウは活用できます。例えば自治体や企業と組むことで、人口減少や耕作放棄地が多いなどの地域課題にも応用できるはずです」と髙橋さん。また農場、畑、レストランなどを複合させた施設「サステナビリティファーム」を作る構想も、5年後の実現を目指して進行している。「持続可能な農業を実践する場として飼料や肥料を自給し、育てた食材をレストランで提供することで、食品(資源)が地域のなかで無駄なく循環する仕組みを作り、ひいては日本全体の食料自給率や食料の安全保障、環境保全にもつなげていきたいです」(同)。

お話を伺った人

さがみはらバイオガスパワー株式会社

代表取締役 髙橋 巧一さん

企業概要

| HP | https://www.sbp.co.jp |

| 代表者名 | 髙橋 巧⼀ |

| 資本⾦ | 1億円 |

| 社員数 | 3 人 |

| 創業 | 2021 年8 ⽉31 ⽇ |